在孩子的成长过程中,骨龄如同神秘的时钟,默默记录着生长的轨迹。当家长听闻孩子骨龄偏大,往往心急如焚,满心期待能有办法让骨龄“倒退”。那么,骨龄偏大真的可以降下来吗?儿科医生兰墨赭为我们揭开谜底。

骨龄,通俗来讲,是通过观察骨骼发育程度所对应的年龄,它反映着孩子生长发育的进度。正常情况下,骨龄与实际年龄相差在&viewmn;1岁内,可一旦骨龄超前过多,就意味着生长周期可能缩短,引发家长对孩子最终身高的担忧。

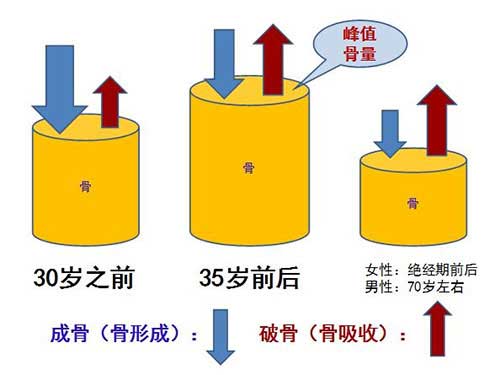

从医学本质来讲,骨龄一旦形成,很难直接“降下来”,但可以通过科学干预,减缓骨骼生长速度,拉开骨龄与实际年龄的差距,为孩子争取更多生长时间。这就好比一场赛跑,虽然起跑有点猛,但我们可以调整步伐,让后续赛程更合理。

生活方式调整是基础“战术”。饮食方面,要避免高热量、高油脂食物,像油炸食品、甜品等,这些食物会加速孩子体内激素分泌,刺激骨骼过快生长。应增加富含优质蛋白、钙、维生素的食物摄入,如牛奶、鸡蛋、鱼肉、豆类以及新鲜蔬果,为骨骼健康生长提供均衡营养,但不过度催长。睡眠堪称“生长密码”,保证孩子每晚9 - 11小时高质量睡眠至关重要。夜间是生长激素分泌高峰,深度睡眠能让身体各器官包括骨骼“休养生息”,规律作息、营造安静舒适睡眠环境,有助于调控生长节奏,抑制骨龄过快增长。

运动干预大有讲究。避免过度进行力量型、高强度负重运动,例如举重、长时间剧烈奔跑,这类运动可能进一步刺激骨骼成熟。相反,鼓励孩子多做拉伸类运动,如瑜伽、游泳、跳绳。游泳时,身体在水中呈失重状态,关节、骨骼均匀受力,拉伸肌肉韧带同时,减轻对骨骼生长板的压迫,助力骨骼合理生长;跳绳既能锻炼协调性,又能轻微刺激下肢骨骼,促进生长,还不会让骨龄飙升。

心理调节不容忽视。孩子骨龄偏大,家长焦虑情绪易传染,给孩子造成心理压力。而紧张、焦虑会干扰内分泌系统,影响生长激素正常分泌,恶性循环。家长要营造轻松家庭氛围,多鼓励、少指责,让孩子保持乐观心态,心理上的“减负”利于身体生长调节。

定期监测不可或缺。每3 - 6个月复查骨龄,如同追踪火箭飞行轨迹,精准掌握骨骼发育动态。医生依据骨龄变化、身高增长速率、激素水平等,及时调整干预方案,确保措施有效性。

兰墨赭医生强调,骨龄偏大虽不能简单“降下来”,但综合施策能优化生长路径。家长和孩子携手,用耐心与坚持,为孩子成长“保驾护航”,把骨龄优势转化为身高潜力,开启健康成长新篇章。