在大众认知中,常有人将自闭症与精神病划等号,实则二者有着本质区别,这种误解如同迷雾,遮蔽了自闭症的真实面貌。

一、自闭症的本质:神经发育障碍

自闭症,学名孤独症谱系障碍(ASD),核心特征为社交沟通障碍、兴趣狭窄及重复刻板行为,其根源在于大脑神经发育异常。从生理层面看,患者大脑的神经连接模式与众不同,部分脑区如负责社交认知、情感处理的前额叶皮质、杏仁核等,存在神经元联结过度或不足的情况。这导致他们在解读他人表情、意图时困难重重,像无法捕捉微笑背后的友好,难以理解眼神传递的信息,仿佛置身于另一套社交“语言体系”,并非是传统观念里精神病患者的感知扭曲或妄想。

二、与精神病的关键差异

精神病,如精神分裂症,多有严重的幻觉、妄想症状,患者会无端听到不存在的声音指令,坚信自己被监视、迫害,现实检验能力丧失,思维逻辑破碎,行为受病态信念支配。而自闭症患儿虽社交异常,但通常没有此类脱离现实的虚幻体验,他们只是以独特方式感知世界、与人互动。例如,自闭症孩子反复摆弄玩具、遵循固定日常流程,是出于对熟悉模式的依赖,寻求安全感,而非像精神病人因妄想产生怪异举止。

三、共病现象的混淆视角

现实中,部分自闭症患者可能伴发精神病性症状,如焦虑、抑郁情绪达到一定程度后出现幻觉,或是在青春期因身心巨变引发短暂精神病发作,这进一步模糊了公众认知。但这种情况属于共病范畴,是两种不同病理机制的问题叠加,不能就此认定自闭症本身等同于精神病。如同糖尿病可能并发肾病,但不能说糖尿病就是肾脏疾病,自闭症的主线仍是神经发育偏差引发的社交、行为困境。

四、社会认知的纠偏之路

过往,由于对自闭症了解匮乏,将其笼统归为精神病,致使患者及家庭遭受诸多偏见。家长带孩子就医常遭误解,社会对患儿行为包容度低。如今,随着医学研究深入,知晓自闭症是独立病症,康复训练成为主流干预手段,聚焦提升社交、生活技能,而非单纯依靠药物治疗精神症状。

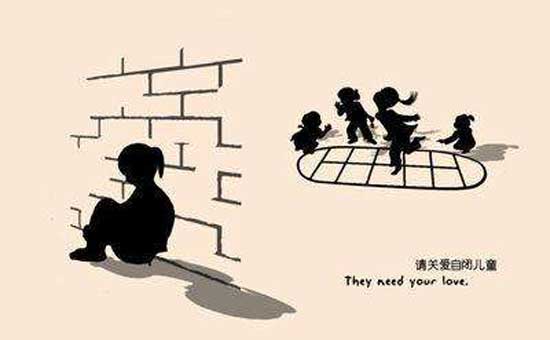

自闭症不是精神病,它是大脑发育特殊轨迹下的产物,有着自身发病逻辑与应对策略。打破误解,才能为自闭症患者营造包容、精准帮扶的社会环境,助力他们走出孤独,融入正常生活。