在大众眼中,自闭症患者常有一些独特行为,其中自言自语现象易引发关注与误解,有人甚至将其等同于精神疾病,实则不然。

一、自闭症自言自语的本质探寻

自闭症患者的自言自语,多是其社交沟通障碍下的一种自我表达与情绪宣泄方式。由于难以像常人般顺畅地与他人交流互动,他们便在内心构建起丰富的“对话”世界。比如,在独自玩耍时,可能会边摆弄积木边喃喃自语,讲述自己想象的故事,像在跟积木“角色”交流,这是对现实社交缺失的一种补偿。从神经发育角度看,大脑负责语言生成与调控区域出现异常,导致他们在组织语言表达时,更倾向于先自我“演练”,而非直接对外输出,并非如精神病人那般因幻觉、妄想而产生脱离现实的言语。

二、与精神疾病自言自语的区别

精神疾病中的自言自语,常伴随幻觉、妄想等病态思维。如精神分裂症患者,可能无端听到不存在的声音指令,与之对话,或坚信周围有人意图谋害自己,通过自言自语来反驳、应对这些虚幻情境,言语内容荒诞、脱离实际,且患者往往无法自知异常,坚决认为所言是“真相”。而自闭症患儿虽沉浸于自我言语,但多数能意识到自己与外界交流的不同,只是缺乏有效沟通技巧,其言语多围绕日常琐事、兴趣点展开,如反复念叨喜欢的动画情节,逻辑相对清晰,与现实有一定关联。

三、社会认知误区的根源

造成将自闭症自言自语误认为精神疾病的缘由,一是大众对自闭症了解匮乏,仅凭表面行为判断;二是部分自闭症症状与精神疾病初期表现有相似处,如言语突兀、行为孤僻,易混淆视听。加之影视作品、网络信息中不准确刻画,强化了这种错误认知,致使患儿及家庭遭受偏见,就医时也可能被误诊,影响精准治疗。

四、科学认知与正确对待

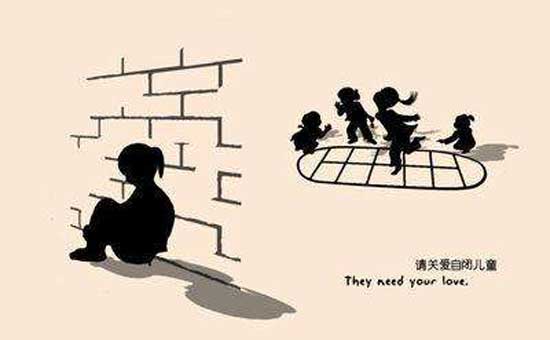

明确自闭症自言自语并非精神疾病,对患儿意义重大。这有助于家长、老师及社会工作者调整干预策略,聚焦提升其社交、语言能力,而非盲目送去精神科治疗。在日常生活中,应给予理解包容,当孩子自言自语时,不强行打断、嘲笑,而是耐心引导参与互动,逐步帮助他们打破“自我对话”的局限,向真实社交迈进,让社会以更开放姿态接纳这一特殊群体。

总之,自闭症自言自语是其病症特征的一部分,与精神疾病有着本质区别,拨开认知迷雾,才能为自闭症患者营造温暖成长环境。