在自闭症的诸多表现中,“蝴蝶手”这一特殊行为备受关注。所谓“蝴蝶手”,是指孩子将手指放在嘴边,像吮吸手指般来回摩擦,动作类似蝴蝶扇动翅膀,故而得名。

一、出现时间:早发且持续

“蝴蝶手”通常在自闭症患儿早期发育阶段就开始显现,多数在 1 岁前后初露端倪。此时正值孩子口腔敏感期,正常儿童也会有吮吸手指行为,但自闭症患儿的“蝴蝶手”往往更持久、更频繁,且不易随着年龄增长自然消退。部分患儿在 6 个月左右,当开始探索手部与嘴巴联系时,就可能偶尔出现类似动作,到 1 岁左右逐渐固定为典型“蝴蝶手”模式,并可能贯穿童年,若不干预,持续时长远超普通孩子的暂时性吮指习惯。

二、特征剖析:独特动作细节

“蝴蝶手”有其鲜明特征。从动作上看,手指并非单纯塞进嘴里,而是精准地将食指或多根手指放在嘴唇边缘,快速、小幅度地摩擦,节奏稳定,力度适中,如同在唇部演奏独特“旋律”。伴随动作也颇具特点,患儿常目光专注手指与嘴唇接触点,眼神对外界互动少,即便有人呼唤,也难轻易打断这一动作,沉浸在自我刺激的世界里。与普通吮指不同,“蝴蝶手”较少受饥饿、口渴等生理需求影响,更多是寻求一种自我安抚、满足感,反映内心焦虑、不安情绪。

三、成因探秘:身心交织根源

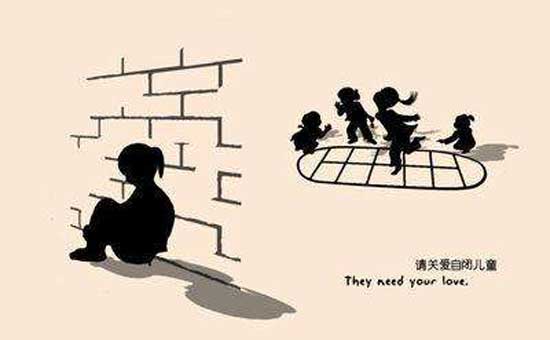

其形成源于复杂因素交织。神经学层面,自闭症患儿大脑神经元连接异常,负责手部精细动作、口腔触觉感知及自我调节脑区之间信息传递紊乱,导致手部不自主向嘴部靠拢,形成固定动作模式。心理层面,面对陌生、复杂环境,他们缺乏有效社交互动、情绪调节能力,“蝴蝶手”成为缓解紧张、恐惧情绪的“出口”,如同找到安全感“港湾”。环境因素也有一定推动作用,若成长过程中缺乏充足关爱、陪伴,孩子易陷入孤独,加剧这一行为固化。

四、干预策略:多元引导回归

针对“蝴蝶手”,早期干预至关重要。行为疗法是常用手段,一旦发现患儿有该动作,采用温和提醒、转移注意力方式,如用有趣玩具、声音引导其放下手,关注外界事物;同时,通过正向强化,在其手部空闲、参与互动时给予表扬、奖励,增加无“蝴蝶手”行为时长。感统训练也有助力,加强手部、口腔触觉刺激,像用手指触摸不同质地物品、进行口腔按摩,丰富感官体验,减少对手口刺激依赖。此外,营造温暖、稳定家庭氛围,给予孩子充分理解、耐心,帮助他们建立安全感,从心理根源缓解焦虑,逐步减少“蝴蝶手”频次,促进患儿更好融入社会,走向康复。