自闭症,这个困扰无数家庭的神秘病症,其是否会遗传一直是备受关注的核心问题。深入探究发现,遗传因素在自闭症发病中扮演着重要角色,但并非简单的单一基因决定模式,背后是复杂多元的遗传机制与环境因素相互交织。

一、遗传证据:多基因关联的“拼图游戏”

大量科学研究证实,自闭症具有明显遗传倾向。家族聚集性是最直观表现,若家族中有自闭症患者,亲属患病风险显著高于普通人群。例如,普通人群中自闭症发病率约为 1%,而同胞兄弟姐妹患病率则飙升至 3% - 5%,同卵双胞胎一方患病,另一方患病概率可达 50% - 80%,远超异卵双胞胎。基因检测进一步揭示,多个染色体上的基因变异与自闭症紧密相关。如 SHANK3、MECP2 等基因,参与神经突触形成、神经元功能调控等关键生理过程,这些基因突变会干扰大脑正常发育,增加自闭症发病可能性。然而,单个基因突变不足以引发自闭症,而是多个基因微小变异累积,如同拼图碎片组合,共同影响发病风险。

二、遗传模式:复杂多样的“迷雾迷宫”

自闭症遗传模式并非简单孟德尔遗传定律所能解释。它既非单纯显性或隐性遗传,也非单基因遗传。目前认为,是多基因遗传与环境因素相互作用的结果。一些基因可能在特定环境下才显现致病效应,有些则通过影响基因表达调控网络,间接干扰神经发育。例如,某些基因变异使个体对孕期感染、营养缺乏等环境因素更敏感,在不良环境触发下,基因与环境“联手”,推动自闭症发生。这种复杂遗传模式,让精准预测遗传风险面临巨大挑战。

三、环境因素:协同致病的“隐形推手”

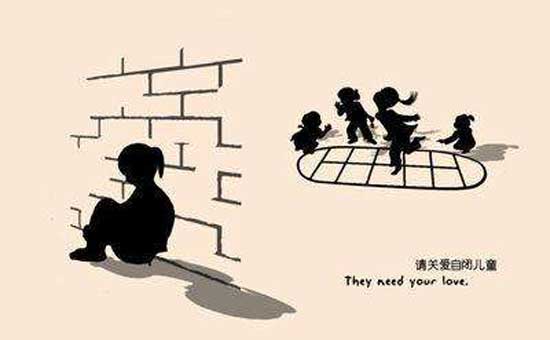

除遗传因素外,环境因素在自闭症发病中同样不可忽视。孕期母亲感染病毒(如风疹病毒、巨细胞病毒)、接触化学物质(甲醛、苯等)、遭受电离辐射、营养不良(叶酸、维生素 D 缺乏)等,都可能影响胎儿大脑发育,增加自闭症风险。孩子出生后,早期成长环境也至关重要,家庭氛围紧张、缺乏关爱互动,可能对高危遗传特质孩子产生不良影响,促使自闭症症状显现。不过,环境因素通常在遗传易感性基础上发挥作用,如同为火上浇油,而非单独点燃“火灾”。

四、预测与干预:希望与行动并存

尽管自闭症遗传机制复杂,但了解遗传风险有助于早期识别与干预。对于有家族史的家庭,孕期可通过无创 DNA 检测、羊水穿刺等手段进行基因筛查,提前预警风险。孩子出生后,密切观察发育情况,利用孤独症行为量表(ABC)、改良婴幼儿孤独症量表(M - CHAT)等工具定期筛查。一旦发现异常,早期行为干预、康复训练能极大改善预后,帮助孩子提升社交、语言、生活自理能力,减轻症状对生活影响。

自闭症的遗传性犹如一幅错综复杂的画卷,虽充满未知,但持续研究正逐渐揭开其神秘面纱。知晓遗传风险,结合科学干预,能为自闭症家庭点亮希望之光,助力孩子拥抱美好生活。