自闭症,这一困扰无数家庭的神经发育障碍,让准父母们忧心忡忡,不禁发问:“自闭症在怀孕的时候能查出来吗?”目前,虽不能像检测染色体异常疾病般精准预判,但孕期的一些检查与迹象,能为自闭症风险评估提供线索。

一、常规产检:基础健康监测的“哨兵”

孕期的常规产检,如超声检查,是排查胎儿结构性异常的关键防线。虽无法直接确诊自闭症,但能发现部分与自闭症关联的生理问题。例如,在孕中期的大排畸超声中,若显示胎儿脑部结构异常,如侧脑室增宽、小脑发育不良等,可能暗示神经系统发育风险,而自闭症常与神经系统异常相关。此外,胎儿生长参数偏离正常范围,如生长过缓或过快,也可能是潜在问题的警示灯,促使医生进一步探究原因,评估自闭症发病几率。

二、基因检测:遗传谜题的“拼图碎片”

遗传因素在自闭症发病中占据重要地位。孕期,若家族有自闭症病史,或曾生育过自闭症患儿,可进行基因检测。通过抽取孕妇血液(无创 DNA 检测)或羊水穿刺、绒毛取样(有创操作,风险较高)获取胎儿遗传物质,分析特定基因变异。如 SHANK3、MECP2 等基因突变,与自闭症关联紧密。不过,单一基因突变不足以确诊,仅提示风险升高,因为自闭症是多基因与环境因素交织的结果,基因检测只是拼出风险拼图的部分碎片。

三、环境因素考量:无形风险的“潜伏者”

孕期环境暴露对胎儿神经发育影响深远,是自闭症潜在诱因。孕妇长期处于污染严重环境,如接触化学毒物(苯、甲醛等)、重金属(铅、汞),或遭受病毒侵袭(如风疹病毒),可能干扰胎儿大脑正常发育轨迹,增加自闭症风险。另外,孕期母体营养失衡,缺乏叶酸、维生素 D 等关键营养素,也会影响胎儿神经系统塑形,虽不能确诊自闭症,但这些环境因素如同隐藏的“定时炸弹”,需准妈妈们谨慎防范。

四、产后预警:延续观察的“接力棒”

即便孕期各项检查无明确自闭症指向,产后也绝不能掉以轻心。新生儿期,医生会通过日常观察,评估宝宝哭声、眼神反应、肢体动作等细微表现。如孩子对声音过度敏感或毫无反应、眼神回避、肢体僵硬或过度松软,可能是自闭症早期信号。随着成长,定期儿童保健检查,利用孤独症行为量表(ABC)、改良婴幼儿孤独症量表(M - CHAT)等工具筛查,持续追踪发育进程,一旦发现社交、语言、行为异常,及时转诊至专业科室确诊。

五、希望与局限并存:科学探索的“未竟之路”

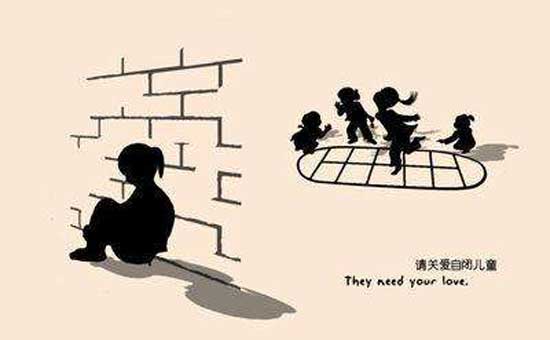

目前,孕期尚无法确凿查出自闭症,但多维度的检查与评估能勾勒出风险轮廓。医学研究不断深入,未来或许能解锁更多孕期预测自闭症的“密码”,让准父母们提前筑起防线,为新生命营造更有利的成长环境,给予这些“星星的孩子”更早的关爱与干预时机。