在日常生活中,“自闭症”和“孤独症”这两个词常被人们提及,许多人对它们的区别感到困惑,甚至认为它们是截然不同的两种病症。事实上,从专业角度来看,自闭症与孤独症并没有本质区别,可视作同一概念的不同表述。但为了更全面深入地理解这一群体,我们仍需从多个方面进行剖析。

一、名称溯源:历史演变的印记

“自闭症”一词由瑞士精神病学家布鲁诺·肯纳(Bruno Knox)于 1943 年提出,他强调患儿自身沉浸在自己的世界里,像被一层看不见的屏障与外界隔离,故而命名为“自闭症”,英文为“Autism”。而“孤独症”这一称呼,是在国内使用较为广泛的一种通俗说法,因其突出表现了患者在社交层面的极度孤立状态,仿佛置身于人群之外的“孤独星球”,所以得名。随着时代发展、医学知识普及,二者在医学语境下逐渐互通,但在大众认知中仍存在一些细微差异。

二、症状表现:高度重合的“行为画像”

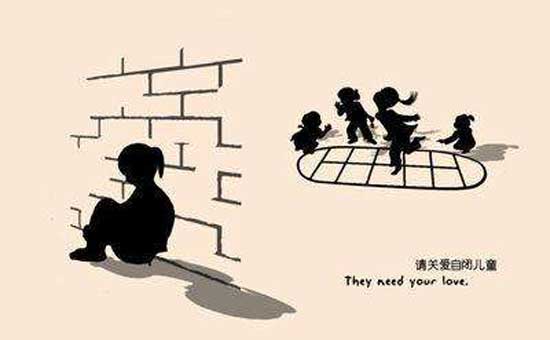

无论是称为自闭症还是孤独症,患者都有着典型且相似的外在症状。社交障碍是核心特征之一,他们难以理解他人面部表情、肢体语言背后的情感,回避眼神交流,叫他名字仿若未闻,鲜少主动与他人互动交流,在幼儿园、学校等集体环境中常常独处一隅。语言沟通方面,部分患者存在语言发育迟缓,两三岁仍不会说话,或只会机械重复话语,代词运用混乱;还有些虽能表达,但语调、语速异常,缺乏情感起伏,难以维持正常对话。刻板重复行为更是常见,如不停拍手、摇晃身体、旋转物品,吃饭、睡觉遵循固定程序,稍有改变便焦虑不安。

三、发病机制:殊途同归的“大脑谜题”

二者致病根源均涉及复杂多元因素。遗传因素是重要基石,研究发现多个基因位点与自闭症谱系障碍相关联,若家族中有患者,亲属发病风险显著提升。孕期环境影响同样关键,母亲感染病毒(如风疹病毒)、接触化学毒物(甲醛、苯等)、遭受辐射或营养不良等,都可能干扰胎儿大脑神经发育,埋下患病隐患。大脑神经元连接异常也被证实,患者大脑特定区域(如额叶、颞叶、海马体等)神经细胞间信息传递、突触可塑性出现偏差,致使社交、认知等功能受损,只是具体病理细节尚待进一步探索。

四、干预路径:共通的“成长助力”

针对自闭症(孤独症),干预手段大体相同。行为干预疗法是基石,应用行为分析(ABA)将复杂行为拆解成小步骤,循序渐进引导患者学习生活自理、社交礼仪等技能,每完成一步给予奖励强化。言语治疗依据患者语言水平定制课程,从发音练习到情景对话模拟,提升沟通实用性。社交训练营造互动场景,教患者如何发起对话、回应他人邀请、理解轮流分享规则。感统训练则调和身心感知,改善触觉敏感、前庭失调等问题,辅助患者更好适应环境。家庭全程参与,家长经培训掌握方法,居家延续训练,与专业机构配合,助力患者成长。

综上所述,自闭症与孤独症本质相同,只是名称差异,深入了解它们,才能更好地包容、支持这一特殊群体,助其融入社会,拥抱温暖生活。